「埋没はすぐ取れる」は本当?気になる“ウワサ”に院長が回答!

目次

「埋没法は手軽だけど、いつか取れる」という考えていませんか?

せっかく手に入れた理想の二重が、ある日突然なくなってしまうのではないかという悩みは、埋没法を検討中の方、あるいはすでに施術を受けた方にとって最も大きな懸念事項でしょう。

本記事は、埋没二重が取れてしまう根本的な理由を、「物理的なメカニズム」と「日常のNG行動」の両面から徹底解説し、その持続性を高めるための具体的な対策まで解説します!

この記事でわかること

- 二重が取れる「内側と外側」の具体的な原因

- 日常で注意すべき二重が取れてしまうNG習慣

- ラインが緩み始めているときの「SOSサイン」

- クリニック選びとセルフケアで持続性を高める方法

この記事を書いた人

井上礎馬(PEGASUS CLINIC院長)

内科・泌尿器科と初期研修を含め勤務し、自ら美容診療を学ぶ。 その後業界最大手クリニックで7年間院長を務め、美容皮膚科・外科診療についても学んだ後、PEGASUS CLINICを開院。 「日本美容外科学会」「日本内科学会」「日本美容外科学会正会員」など全7つの所属学会認定医。

01そもそも埋没法とは

二重整形を検討する際に、まず耳にするのが「埋没法」でしょう。

メスを使わずに理想の二重ラインを手に入れられる手軽さから、美容医療の中でも特に人気が高い施術です。

しかし、この記事のテーマである「埋没法はなぜ取れるのか」を理解するためには、まず埋没法がどのような施術なのか、その基本構造とメカニズムを正しく把握しておく必要があります。

ここでは、埋没法が選ばれる理由から、具体的な手術方法、そして切開法との違いまでを徹底解説します。

埋没法が選ばれる理由:「手軽さ」と「自然な仕上がり」

「プチ整形」とも呼ばれる埋没法は、数ある二重整形術の中で最もご希望が多い施術です。

最大の魅力は、やはりその手軽さにあります。メスを使うことなく、極細の医療用糸を使用して二重のラインを作るため、施術時間はおおよそ10分から20分程度と短時間で完了します。

また、切開を伴わないため、術後の腫れ(ダウンタイム)が比較的短く、週末などの休みを利用して施術を受けやすい点も、人気が高い理由のひとつです。

さらに、手術によって組織を大きく変える切開法とは異なり、糸で留めるだけという特性から、仕上がりの二重が非常に自然に見えやすいのも大きなメリットです。初めての二重整形を考えている方や、周囲に気づかれずに印象を変えたいと考える方々にとって、心理的なハードルが低く、費用面でも比較的抑えられるのが埋没法というわけです。

施術のメカニズム:“糸留め”で二重のラインを作る

埋没法は、まぶたの内部に医療用の非常に細い糸を通し、それを結び留めることで二重の「ひだ」を作る施術です。

具体的には、まず理想とする二重のライン上に数カ所(通常は2点から4点)の目立たない小さな針穴を開け、そこから糸をまぶたの皮膚側と、まぶたの奥にある瞼板(けんばん)や挙筋腱膜(きょきんけんまく)といった組織に通します。

この糸をしっかりと結び留めることで、目を開けたときにまぶたの皮膚が糸で留めた部分で折り込まれ、恒常的な二重のラインが形成されるという仕組みです。

留める糸の数や結び方(点留め、線留めなど)は、個人のまぶたの状態や希望する二重の幅、医師の技術や採用している術式によって異なります。

この「糸でまぶたの組織を連結させる」というメカニズムこそが、埋没法の効果の源であり、同時にこの記事のテーマである「取れる」原因とも深く関わってきます。

02【院長が解説】なぜ「埋没は取れる」と言われるの?

結論:正しく施術すれば「数ヶ月で取れる」はほぼなし!

当クリニックでも「埋没法は手軽だけど、数年で取れてしまうんでしょ?」というご質問をよくいただきます。

結論、『元に戻せる=取ることができる』わけですが、正しい施術を行えば「数ヶ月〜数年で取れる」ということはまずないと認識いただいてOKです。

埋没二重が取れてしまう現象は、単純に「手術が失敗した」というわけではなく、まぶたの内部で起こる「糸の縫合力の低下」と、「術後の生活習慣による外的な負担」という、主に二つの要因が複雑に絡み合って発生します。

ここから詳しく説明しますね。

取れる理由①:「術後の生活」によるもの

埋没法で形成された二重のラインは、まぶたの皮膚と内部組織を医療用の糸で結びつけることで維持されています。

そのため、日常生活の中で糸に強い外的な力が加わり続けると、留めていた結び目が緩んだり、糸が組織から外れたりして、二重のラインが消失してしまう原因となります。

特に注意が必要なのは、「目を強くこする行為」です。アレルギーや花粉症などで日常的に目をこする癖がある方は、まぶたの皮膚を通して糸に過度な摩擦や張力がかかり、糸が切れたり緩んだりするリスクは高まります。

また、コンタクトレンズの着脱時にまぶたを強く引っ張る行為や、うつ伏せで寝る習慣も、寝ている間にまぶたに継続的な圧力がかかるため、糸が外れる原因になり得ます。

これらはすべて、埋没法で作られたデリケートな結合組織にダメージを与える行為です。埋没法を長く持続させるためには、術後の生活において、これらの「糸に負担をかける習慣」を意識的に改善し、まぶたを優しく扱うことが非常に重要となります。

取れる理由②:「糸の縫合力低下」によるもの

埋没法の持続期間を左右するもう一つの大きな要因は、まぶたの内部で生じる「糸の縫合力」の低下です。

これは、術後の生活習慣とは関係なく、まぶたの構造や加齢、あるいは糸自体の特性によって引き起こされます。

特に埋没で使用する糸の素材(ナイロン or ポリプロピレン or その他高性能糸など)によって、糸の取れづらさは“非常に大きく変わります”。例えば「お手軽埋没プラン」でよく使われるナイロン製の糸は、価格が安い反面、しなやかさがなくすぐに取れてしまう傾向があります。

一方でプロピレン製糸などは、しなやかさ・ナチュラルさが高い反面、クリニックによっては別途オプションプランなどになっているケースがほとんどです。

私井上としては、オプションプランであったとしても、縫合糸はポリプロピレンなどの“性能が高いものを選択いただくこと”を推奨しています。「せっかく施術したのにとれてしまった」では、お金や目元への負担が蓄積しただけになってしまいますからね。

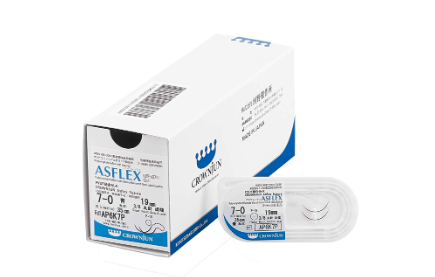

当クリニックでは「アスフレックス」を標準採用!

そこで当クリニックでは、前述した「糸の縫合力低下」という埋没法の本質的な弱点に対抗するため、最高品質の「アスフレックス(ASUFLEX)」という極細医療用糸をオプションではなく“標準採用”しています。

アスフレックスは、心臓血管外科手術などでも用いられる非常に耐久性が高く、生体適合性に優れた素材です。従来の一般的な埋没用糸に比べて、糸自体の伸びや劣化が極めて起こりにくい特性を持っています。

この高強度な糸を使用することで、まぶたの厚さや脂肪が多い方であっても、組織をしっかりと、かつ長期間にわたって結びつけることが可能となり、「糸の緩み」による縫合力の低下というリスクを大幅に軽減します。

アスフレックスについては別記事でより詳しく解説していますので、ぜひこちらもあわせてご覧ください!

取れない埋没は“縫合糸”で決まる!アスフレックス糸のメリットや医師の評判を解説

二重埋没法を検討するとき、「どのクリニックで、どの術式を選ぶか」に意識が向きがちですが、実は「どんな糸を使うか」が、仕上がりの美しさや持続性に大きく影響することをご存じでしょうか。 特に最近、「アスフレックス」という特別な糸の名前を耳にし、その効果や価値について気になっている方もいらっしゃるかもし

03埋没が取れてしまう予兆は?

埋没法で形成した二重のラインが完全に消失する前に、実はまぶたが何らかの「SOSサイン」を発していることがあります。

これらのサインを早期に察知できれば、二重が完全に取れてしまう前に適切な対処を行い、結果として再手術までの期間を延ばしたり、修正を容易にしたりできる可能性があります。

予兆①:まぶたに「ゴロゴロ感・かゆみ」が出てきた

二重のラインが不安定になり始めたり、糸が組織から緩んで動き出したりする初期段階で、「まぶたのゴロゴロ感」や「かゆみ」を感じることがあります。

これは埋め込まれているはずの医療用糸が、まぶたの内部で組織から少しずつ外れかかり、結び目や糸の端がまぶたの表面、特に角膜に近い裏側(結膜側)に露出し始めていることで起こります。

露出した糸が眼球の表面をこすると、異物感としてゴロゴロとした不快感が生じたり、慢性的な刺激で炎症を起こし、かゆみとして現れているわけです。

この症状は、二重の持続性の問題だけでなく、眼球を傷つけるリスクも伴うため、特に注意が必要です。

「ただのドライアイだろう」と自己判断せず、ゴロゴロ感やかゆみが長引く場合は、速やかに施術医に相談し、糸の状態を確認してもらうようにしてください。

予兆②:瞬きが重く感じる

二重が取れる予兆として、「瞬きが重く感じる」ことがあります。

特に朝起きた時や、疲れている時に強くこの症状を感じる場合は、“糸がしっかりと固定されていない状態”になっているケースが多いです。

この段階でクリニックに相談することで、軽度の修正や、糸を抜去して再手術を行うタイミングを見極めるための判断材料となります。

予兆③:まぶたにずっと違和感がある(突然腫れるなど)

施術から数カ月経過したのに、突然、以前はなかった「まぶたの違和感」や「軽い腫れ」が再発した場合も、二重が取れる予兆でよくあります。

これは糸が完全に外れるわけではなく、留めていた組織から結び目が移動したり、糸が部分的に組織に食い込みすぎたりすることで起こってしまいます。例えば…、

- 特定の場所だけが引きつるように感じる

- 二重の幅が左右で急に変わったように見える

- 目頭や目尻のラインの終わり方が不自然になった

といった感覚です。

このような症状が出た場合も自己判断で放置せず、まずは二重のラインがまだ残っているうちに、クリニックに状況を報告しましょう。

04埋没二重を「取ってしまう日常行動」は?

埋没法で形成された二重のラインを可能な限り長持ちさせるためには、日々の生活の中での「まぶたへの負担」を意識的に避けることが何よりも重要です。

高性能な糸や優れた技術も、継続的な外部からの力には勝てません。ここでは埋没を取ってしまいかねないNG行動と、そのメカニズムについて具体的に解説します!

行動①:目をこする、引っ張る

埋没二重が取れてしまう一番大きな行動が「目をこする」や「まぶたを強く引っ張る行為」です。

埋没法は、まぶたの内部で糸を結びつけることで二重の「ひだ」を形成していますが、目を強くこすると、まぶたの皮膚を通してその摩擦やせん断力が内部の糸に直接伝わってしまいます。その結果、結び目が少しずつ緩んだり、糸が組織から剥がれやすくなったりします。

特にアトピー性皮膚炎、アレルギー、花粉症などでかゆみが生じやすい方は、無意識のうちに目を強くこすってしまう傾向にあり、これが原因で予定よりも早期に二重が取れてしまうケースが非常に多く見られます。

また、コンタクトレンズの着脱時にまぶたを強く引っ張り上げる、あるいは目尻を過度に引っ張る癖も同様にNG。埋没のラインを長持ちさせるためには、「まぶたには絶対に触れない、優しく扱う」という鉄則を徹底し、かゆみがある場合は点眼薬の使用や冷やすなどの対策に切り替えることが重要です!

行動②:強い力でメイクを落とす・洗顔する

毎日のメイク落としや洗顔の際の強い摩擦も、埋没のラインを緩ませる可能性があります。

特にアイメイクは、ウォータープルーフのマスカラやアイライナーを使用していると、ついゴシゴシと力を入れて落としがちです。この「ゴシゴシこする」という動作は、前述の目をこする行為とほとんど同じで、毎日の積み重ねが糸の縫合力を確実に低下させます。

【ポイント】優しくこするのはOK!

とはいえ、メイクをしないわけにも行きませんから「優しくこすり洗いをする」を心掛けていただければOKです!

クレンジングの際は、アイメイク専用のリムーバーを使い、コットンや綿棒にたっぷりと染み込ませて、「擦らずに、優しく押さえて馴染ませる」ようにしましょう。

洗顔時も、泡をクッションにして、指の腹でまぶたを優しくなでるように洗うことが大切です!

行動③:“むくみ”が生じる生活を繰り返す

たとえば毎日の飲酒や、体質や生活習慣によって、まぶたの重度の浮腫み(むくみ)を日常的に繰り返すことも埋没のラインが崩れる可能性があります。塩分の多い食事や飲酒、睡眠不足などが原因でまぶたがパンパンに腫れると、まぶたの組織全体が一時的に大きく膨らみます。この急激な組織の膨張は、糸が留めている組織に内側から強い張力と圧力をかけてしまうのです。(風船が膨らむことで、表面の結び目が引っ張られ、緩みやすくなるイメージ)

一時的な浮腫みであれば回復しますが、これを頻繁に繰り返すことで、組織の間にスキマができたり、結び目が少しずつ移緩んだりしますので注意しましょう。

「施術の技量」も取れやすさを左右する!

埋没法の持続期間は、糸の素材や患者様の体質だけでなく、医師の「施術の技量」が不十分であれば、早期に緩んでラインが取れてしまいます。

特、二重を形成する鍵となる「瞼板」や「挙筋腱膜」といった組織に糸を的確に、かつ強固に結びつけられているかが重要です。経験豊富な医師は、まぶたの厚みや脂肪のつき方といった個人差を正確に見極め、最も負荷がかからず、かつ取れにくい理想的な位置と力加減で結びつけることが可能です。

クリニック選びにおいては、使用する縫合糸などの素材だけでなく、医師の技術と経験も重視することが、長持ちする二重を手に入れるための絶対条件となります。

05まとめ:埋没二重は“取れない施術”をしてもらうことが大切!

この記事を通して、埋没二重が「なぜ取れるのか」というメカニズムと、そのリスクを最小限に抑えるための具体的な対策を解説してきました。

- 埋没法が取れる要因は、「外的な負荷」と「糸の縫合力の低下」の2つ

- NG行動:目を強くこする、強い摩擦で洗顔・クレンジングする、重度の浮腫みを繰り返すことが、糸を緩ませる主な原因となる。

- 予兆:ゴロゴロ感、かゆみ、瞬きが重いといった症状は、糸が緩み始めているサインである。

- 体質的要因:まぶたの厚さや、幅広すぎるデザインの選択、極端な体重増加も取れやすさに繋がる。

- 重要要素:医師の「施術の技量」が、ラインの持続性を飛躍的に高める。

埋没法は手軽な施術ですが、半永久的に続くものではありません。

しかし日々の生活での「セルフケア」を徹底することはもちろん、しっかりとしたクリニック選びを行うことで、万が一、予兆を感じた際には、自己判断せずに速やかにクリニックにご相談ください。

この記事を書いた人

井上礎馬(PEGASUS CLINIC院長)

内科・泌尿器科と初期研修を含め勤務し、自ら美容診療を学ぶ。 その後業界最大手クリニックで7年間院長を務め、美容皮膚科・外科診療についても学んだ後、PEGASUS CLINICを開院。 「日本美容外科学会」「日本内科学会」「日本美容外科学会正会員」など全7つの所属学会認定医。